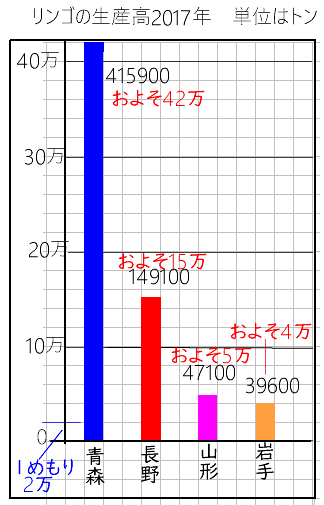

上のグラフでは、1ますが2万トンを表しています。

(1トンは1000kgですが、ここでは重さの単位の一つということを教えます)

青森県 415900トンはおよそ42万トン

長野県 149100トンはおよそ15万トン

山形県 47100トンはおよそ5万トン

岩手県 39600トンはおよそ4万トン

というふうに、がい数にしておくとグラフにあらわしやすくなります。グラフにすると青森県のリンゴの生産量が圧倒的に多いことがひとめでわかります。

前のページにもどる

(切り上げ、切り捨て、四捨五入、未満、以上など)

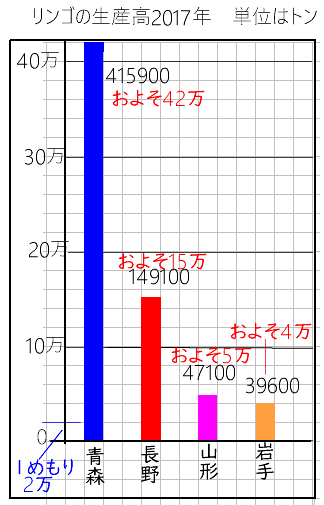

がい数を使えば、下の棒グラフのように、何けたもある大きな数も見てすぐわかるように表せることを教えます。

そして、グラフの目もりの読み方やグラフのかき方を教えます。

上のグラフでは、1ますが2万トンを表しています。

(1トンは1000kgですが、ここでは重さの単位の一つということを教えます)

青森県 415900トンはおよそ42万トン

長野県 149100トンはおよそ15万トン

山形県 47100トンはおよそ5万トン

岩手県 39600トンはおよそ4万トン

というふうに、がい数にしておくとグラフにあらわしやすくなります。グラフにすると青森県のリンゴの生産量が圧倒的に多いことがひとめでわかります。

がい数を使って、たし算・ひき算を教えます。その後に、がい数を使って、かけ算・わり算を教えます。

問題(がい数のたし算)

買い物で、34800円のテレビと20450円のゲーム機を買います。代金はおよそ、何万何千になりますか。

どちらも千の位までのがい数にすると

34800円は、35000円

20450円は、20000円

35000+20000=55000円

答え およそ55000円

※ゼロが多くてわかりにくいお子さんには

3万5千円+2万円 のように表すとわかりやすくなります。

買い物をするとき、がい数のたし算を使うと、だいたいの代金がわかることに気づかせます。

問題(がい数のかけ算)

買い物で、ひと袋220円のおかしを109人分買います。代金は、およそいくらになりますか。

解き方

数をそれぞれ、上から1けたのがい数にします。

220円は200円、109人は100人と考えます。

すると

200×100=20000

答え、およそ20000円(およそ2万円)

この場合金額も人数も実際は少し多いので、本当の代金は2万円より高くなることにも気づくといいですね。

買い物場面で利用すると便利ながい数の考え方です。

教科書にがい数を使ったひき算やわり算の練習問題もありますので、教えながら解かせると少しずつ基礎力が身についていきます。

次の中から3つのものを選んで買うとき、1000円で買えるかどうかみつもりましょう。がい数でおよその代金を予想して 買えるときは○ 買えないときは×を(

)に書きましょう。

①( )ハンバーガーとサンドイッチとアイス

②( )チョコレートとハンバーガーとジュース

③( )ホットドッグとサンドイッチとみかん

④( )ジュースとハンバーガーとサンドイッチ

答え

①(×) 400+400+300= 1100

②(○)200+400+200=800

③(○)400+400+100=900

④(○)200+400+400=1000

注意

④は買えそうだけど、およその金額が1000円なので正確な合計金額を計算したほうがいい例です。

実際の金額を計算させて1000円で買えるかどうか確かめさせましょう。

「がい数とその計算」の勉強は、買い物などの生活の場面で、お子さんに問題を出していくと、その便利さがわかるようになります。

またテレビや新聞のニュースなどで、大きな数を扱う場面がありますので、そこに注意を向けさせると産業や工業などの社会の勉強にもなります。

![]()

Copyright 2019 いっちに算数 All Rights Reserved